a16z 重磅预测:Vibe coding 赢者通吃?

为暗黑FANS提供最客观的资讯…… diablofans.com.cn

a16z 预测 AI 应用生成平台将走向专业化,而非赢者通吃。如同基础模型市场,各平台将在不同细分领域共存,专注于特定功能与市场,创造正和游戏的局面。本文源自 深潮TechFlow 所着文章,由动区整理、编译及撰稿。

(前情提要:不会程式就夺冠!他靠AI「Vibe Coding」横扫200场黑客松战场 )

(背景补充:OpenAI 传豪砸 30 亿美元收购「自动编程神器 Windsurf」,抢攻 Vibe Coding 大商机 )

本文目录

- 基础模型的启示:从替代品到互补品

- AI 应用生成平台的分化已经开始

- 专业化是必然趋势

- 市场细分的深层逻辑

- 商业模式的重新思考

- 技术堆叠的差异化

- 生态系的演进方向

- 我的预测和思考

就在昨天, a16z 的两位合伙人 Justine Moore 和 Anish Acharya 联合发表了一篇分析文章《Batteries Included, Opinions Required: The Specialization of App Gen Platforms》,他们对 AI 应用生成平台市场的观察让我深受启发。他们指出,这些平台正在经历与基础模型相似的分化过程,从最初的直接竞争转向专业化发展。这个观察让我重新思考了整个 AI 工具生态的发展规律,也让我对「万能平台」的迷思有了更深的反思。我一直相信「不存在一个万能的程式码平台能统治一切」。现在有太多人在用 AI 建构应用,他们的使用场景极其多样化:原型设计、个人网站、游戏开发、行动应用、 SaaS 平台、内部工具等等。一个产品怎么可能在所有这些领域都做到最好?

我的判断是,这个市场必然会走向细分。为美观登陆页面设计的消费级应用,绝不会和企业级内部工具建构器是同一个产品。前者需要 Spotify 整合功能,会在 TikTok 上爆红;后者需要 SOC 2 合规认证,要透过由上而下的方式卖给技术长 (CTO)。这个市场足够大,完全能够支撑多家估值数十亿美元的公司。在特定使用场景中成为明确的第一名,专注于该场景所需的功能、整合和市场策略,这可能就是致胜之道。

PS:我自己最近下场创业,恰好做的就是垂直专业化的 Vibe coding 产品,已经快速 close 了一轮 Pre-seed 融资。如果有 VC 机构合伙人也比较看好这个方向,并且也有一些研究,欢迎加我微信(MohopeX)聊聊。我们也正在招募 founding team 成员,感兴趣的朋友可以看结尾部分投递履历。

基础模型的启示:从替代品到互补品

回顾 2022 年的基础模型市场,当时几乎所有人都持有两个错误假设。第一个假设是,这些模型基本上是彼此的替代品,就像可互换的云端储存解决方案一样。既然你已经选择了一个,为什么还要费心去用另一个?第二个假设是,既然这些模型是替代品,竞争就会迫使价格降到谷底,唯一的获胜方式就是收费更低。

但现实的发展轨迹完全不是这样。我们看到的是向不同方向的爆发式增长。 Claude 开始深入研究程式码和创意写作。 Gemini 在多模态能力方面独树一帜,能以低价提供高效能模型。 Mistral 专注于隐私保护和本地部署。而 ChatGPT 则加倍努力成为任何想要最广泛、最有用的通用助手的人的「大本营」。市场没有出现一家独大的局面,而是持续开放:更多模型、更多样性、更多创新。价格不但没有下降,反而上涨了。 Grok Heavy 凭藉其卓越的 AI 程式码功能和病毒式传播的文字转图像模型,每月收费高达 300 美元,这在几年前对于消费级软体来说是闻所未闻的。

这种模式在其他领域也能看到。回想一下图像生成领域, 2022 年人们说这是零和游戏,或者「一个模型通吃全部」。但现在你看到 Midjourney 、 Ideogram 、 Krea AI 、 BFL 等等,都很成功,都在共存,因为每个都专注于不同的风格或工作流程。这些模型不是「更好」或「更差」,而是在艺术和功能上有自己的主张,服务于不同的创意品味和需求。

仔细观察就会发现,这些模型根本不是竞争对手,实际上是互补的。这与竞相降价的底线竞争正好相反,这是一个正和游戏:使用一个工具会增加你付费使用另一个工具的可能性。我自己的使用体验就很能说明问题。当我需要快速生成程式码时,我会用 Claude ;当我需要多模态分析时,我转向 Gemini ;当我需要创意写作帮助时,我可能会回到 ChatGPT 。每个工具都有自己的最佳应用场景,我并不觉得它们是在争夺我的注意力,而是在不同时刻满足我的不同需求。

AI 应用生成平台的分化已经开始

我相信同样的情况正在 AI 应用生成平台领域发生。这些工具帮助你用 AI 建构完整的应用程式。很容易被表面的戏剧性冲突所吸引,比如 Lovable 对 Replit 对 Bolt 等等。但真相是,这不是赢者通吃的游戏。市场规模巨大且还在增长,有足够的空间容纳多家突破性公司,每家都在自己的细分领域佔据一席之地。

Justine 在文章中提到,市场已经开始按照以下方式进行细分,每个平台在以下某个领域独特地「突出」:

- 原型製作(prototyping)平台,专门用于快速试验想法的工具。这些产品需要在美学、提示遵循和精细的视觉操作方面表现出色,同时提供业务逻辑的快速而粗略的实现。

- 个人软体(personal software)平台,专门为你和你的工作流程建构应用。这些产品可能会服务于技术水平最低的用户,需要「开箱即用」,甚至可能需要一个易于编辑的综合範本库。

- 生产级应用(production apps)平台,为团队或公众準备。这些平台需要内建一套基本功能,包括身份验证、资料库、模型代管、支付等整合,并且能够一键扩展。

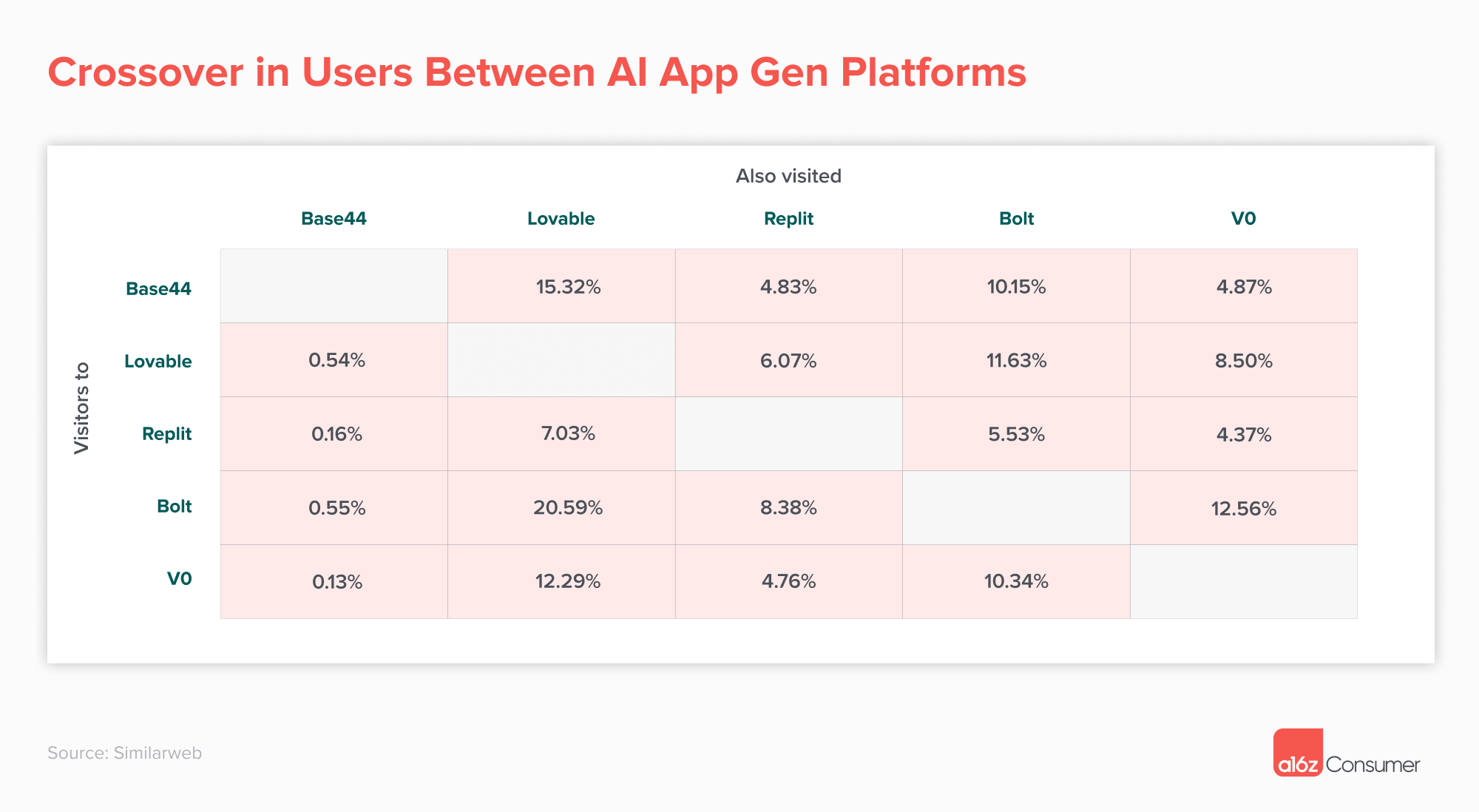

在每个类别中,假设还会有针对每个用户级别的平台,从普通消费者到半技术的产品经理,一直到核心开发者。换句话说,对于每种类型的应用,都会有一系列解决方案。从 Similarweb 的数据来看,虽然还处于早期阶段,但这种趋势已经在核心应用生成平台的交叉浏览行为中显现出来。这些平台包括 Lovable 、 Bolt 、 Replit 、 Figma Make 、 v0 和 Base44 。

根据数据,出现了两种类型的用户。第一种是忠于一个平台的用户。例如,在过去三个月中, 82% 的 Replit 用户和 74% 的 Lovable 用户在上述平台组合中只造访了 Replit 或 Lovable 。这些用户可能发现应用生成平台在功能上目前很相似,但只选择一个主要使用,可能是因为行销、使用者介面 (UI) 或他们关心的特定功能。从经验上看, Lovable 似乎被用于美学网路应用和原型製作,而 Replit 似乎是更複杂的后端重型应用的首选平台。

第二种是在多个应用生成平台上活跃的用户。例如:在三个月的时间里,近 21% 的 Bolt 用户也浏览了 Lovable 。 15% 的 Base44 用户也查看了 Lovable 。我推测这些是在这些平台上非常活跃的超级用户,他们以互补的方式使用这些平台。这种用户行为模式让我想起了我自己使用不同设计工具的方式。当我需要快速製作原型时,我可能会使用一个工具;当我需要更精确的设计控制时,我会切换到另一个工具;当我需要与开发团队协作时,我可能会选择第三个工具。每个工具都有其独特的优势,我根据具体需求来选择使用哪个。

专业化是必然趋势

我越来越相信,在帮助用户建构可扩展应用的工具领域,受限胜过不受限。在开发某一类产品方面表现出色,很可能比在生成所有产品方面都只是还可以要好得多。一个在建构与 SAP 整合的内部工具方面表现出色的应用生成平台,不太可能也是製作最準确飞行模拟器应用的那一个。

让我们来进一步分析这种专业化趋势。不同类型的应用对底层平台有着截然不同的要求:

数据/服务封装器类应用需要聚合、丰富或呈现大型现有数据服务或第三方服务,比如 LexisNexis 或 Ancestry 。基础设施必须支持大数据集的操作。这类应用的核心挑战在于数据处理能力和整合的複杂性,而不是介面的美观程度。

实用工具类应用是单一用途的轻量级应用,解决高度特定的需求,比如 PDF 转换器、密码管理器或备份工具。大多数横向平台已经在生成这些应用方面做得很好了。这类应用的特点是功能明确、逻辑相对简单,但对可靠性和效能要求很高。

内容平台类应用专为发现、串流媒体或阅读内容而建构,比如 Twitch 或 YouTube ,需要专门的基础设施来支持内容分发。这类应用的技术挑战主要在于大规模内容分发、即时串流媒体处理和个人化推荐演算法。

商务中心类应用是促进和货币化交易的平台,专注于物流、信任、评论和价格发现。这些应用需要支持支付、退款、折扣等的整合。在这个领域,合规性、安全性和金融整合的複杂性是关键挑战。

生产力工具类应用帮助用户或组织完成任务、协作和优化工作流程,通常与其他服务有大量整合。这类应用需要深度理解企业工作流程和现有工具生态系。

社群/讯息类应用让用户能够连结、沟通和分享内容,通常形成网路和社群。基础设施必须支持大规模的即时互动。这类应用的挑战在于处理社群图谱、即时通讯和内容审核。

我观察到的是,每个类别都有其独特的技术堆叠、整合需求和使用者体验考量。一个专注于电商应用生成的平台,会内建支付处理、库存管理、订单追蹤等功能,并且深度优化这些流程。而一个专注于数据仪表板的平台,则会在数据可视化、即时更新和複杂查询优化方面投入更多精力。这种专业化不仅仅是功能的差异,更是整个产品哲学和技术架构的不同。

市场细分的深层逻辑

从更深层的角度来看,这种市场细分反映了软体开发本身的複杂性。过去,我们习惯于将软体开发视为一个统一的领域,但实际上,不同类型的应用有着完全不同的挑战和约束条件。行动应用需要考虑触控萤幕互动、电池续航、离线功能; Web 应用需要考虑浏览器相容性、 SEO 、响应式设计;企业内部工具需要考虑安全合规、现有系统整合、权限管理。

当 AI 开始自动化应用开发时,这些差异变得更加重要。一个擅长生成美观登陆页面的 AI 系统,它的训练数据、提示工程和输出优化都围绕着视觉吸引力、转换率优化和行销效果。而一个擅长生成企业级内部工具的 AI 系统,它的重点则完全不同:数据安全、系统整合、用户权限管理、稽核日誌等等。

我经常看到一些团队试图建构「万能」的 AI 应用生成平台,希望能够满足所有用户的所有需求。但这种思路忽略了一个关键点:优化目标的冲突。当你试图同时优化美观性和企业合规性时,你往往会在两个方向上都做出妥协。专业化的平台可以避免这种妥协,在特定领域做到极致。

这让我想起了传统软体开发工具的演进历程。我们曾经有过一些试图覆盖所有开发场景的「超级 IDE 」,但最终市场还是分化了:有专门用于 Web 开发的工具,有专门用于行动开发的工具,有专门用于数据科学的工具。每个工具都在其专业领域提供了无与伦比的体验,这比一个什么都能做但什么都不专精的工具更有价值。

在 AI 应用生成领域,我预期会看到类似的分化。会有专门用于电商网站生成的平台,它们内建了 Shopify 整合、支付处理、库存管理等功能。会有专门用于数据仪表板生成的平台,它们擅长连接各种数据源、建立互动式图表、设定即时更新。会有专门用于行动应用生成的平台,它们了解 iOS 和 Android 的设计规範、推播通知、应用商店优化等。

Justine 的文章中提到的用户行为数据特别有启发性。那些在多个平台之间切换的「超级用户」,实际上验证了我的观点:不同的平台适合不同的使用案例。一个开发者可能会用 Lovable 快速製作原型,用 Replit 开发后端逻辑複杂的应用,用其他平台处理特定的整合需求。

这种使用模式让我想起了现代开发者的工具链。没有人会指望一个工具解决所有问题。我们用 Figma 做设计,用 VS Code 写程式码,用 GitHub 做版本控制,用 Vercel 做部署,用 Stripe 处理支付。每个工具都在其专业领域做到了极致,整个工具链的协同工作创造了比任何单一「万能工具」更强大的开发体验。

AI 应用生成平台的发展很可能会遵循类似的路径。用户会根据具体需求选择最合适的平台,而不是被迫使用一个什么都能做但什么都不专精的平台。这种选择的自由度实际上会提高整个生态系的价值,因为每个平台都能专注于做自己最擅长的事情。

我观察到的另一个有趣现象是,用户对于「切换成本」的容忍度在降低。在传统软体开发中,学习一个新工具的成本很高,所以开发者倾向于坚持使用熟悉的工具。但在 AI 驱动的时代,工具的学习曲线大大降低了。如果一个平台能够透过自然语言就能完成大部分操作,那么用户尝试新平台的门槛就很低。这进一步鼓励了专业化,因为用户更愿意为特定需求寻找最佳工具。

商业模式的重新思考

这种专业化趋势也会重新塑造 AI 应用生成平台的商业模式。传统的 SaaS 模式强调规模经济和网路效应,试图获取尽可能多的用户并锁定他们。但在专业化的世界里,深度比广度更重要。

一个专注于电商应用的平台,可以与 Shopify 、 WooCommerce 、 BigCommerce 等电商平台建立深度整合,提供其他平台无法匹敌的电商应用生成体验。它的客户可能数量不如通用平台,但每个客户的价值更高,黏着度更强。这种专业化的平台甚至可以发展出行业特定的定价模式,比如按交易额分成,而不是简单的订阅费。

类似地,一个专注于企业内部工具的平台,可以与企业现有的 IT 基础设施深度整合,提供无缝的单点登入、数据同步、合规稽核等功能。这样的平台可能会採用企业级的销售模式,透过直接销售团队服务大企业客户,而不是依赖自助注册。

我认为这种商业模式的多样化实际上会创造一个更健康的竞争环境。每个平台都可以专注于服务其核心用户群体,而不是试图满足所有人的需求。这减少了直接竞争的激烈程度,让每个平台都有机会在其专业领域建立强大的护城河。

从投资角度看,这也意味着不同类型的投资者会被不同的平台吸引。专注于消费级应用的平台可能会吸引那些看重用户增长和病毒式传播的投资者。专注于企业级应用的平台则可能会吸引那些重视稳定现金流和长期客户关係的投资者。这种多样性会为整个行业带来更多的资金和关注。

技术堆叠的差异化

深入到技术层面,我发现不同类型的应用对底层技术堆叠有着截然不同的要求,这进一步支持了专业化的必要性。一个专注于即时应用(如聊天应用、协作工具)的平台,需要在 WebSocket 连接、讯息伫列、状态同步等方面做大量优化。而一个专注于数据密集型应用的平台,则需要在资料库查询优化、快取策略、数据可视化等方面投入更多精力。

我观察到的一个有趣现象是,不同平台在 AI 模型的选择和优化上也开始出现分化。生成美观介面的平台可能会更多地使用图像生成模型和设计相关的训练数据。生成后端逻辑的平台则会更多地使用程式码生成模型和软体架构相关的训练数据。这种针对性的优化让每个平台在其专业领域的效能都有了显着提升。

更重要的是,不同类型的应用对生成品质的评判标準完全不同。一个消费级应用可能更看重介面的美观性和使用者体验的流畅性,即使程式码不够优雅也可以接受。而一个企业级应用则更看重程式码的可维护性、安全性和扩展性,即使介面朴素一些也无所谓。这种评判标準的差异决定了不同平台需要採用不同的优化目标和品质控制机制。

我特别注意到的是,一些平台开始在部署与维运方面进行差异化。专注于个人专案的平台可能会提供简单的一键部署到静态代管服务。而专注于企业应用的平台则需要支持複杂的部署流水线、多环境管理、监控告警等功能。这些差异看似细微,但对最终用户的体验有着决定性的影响。

生态系的演进方向

从更宏观的视角来看, AI 应用生成平台的专业化趋势实际上反映了整个软体开发生态系的演进方向。我们正在见证一个从「工具为中心」向「结果为中心」的转变。用户不再关心使用什么工具,而是关心能够获得什么结果。这种转变为专业化平台创造了巨大的机会。

我预期未来几年内,我们会看到越来越多的垂直化 AI 应用生成平台出现。会有专门用于游戏开发的平台,它们了解游戏引擎、物理系统、关卡设计。会有专门用于教育应用的平台,它们内建了学习管理系统整合、进度追蹤、个人化学习路径等功能。会有专门用于医疗应用的平台,它们符合 HIPAA 等医疗数据保护法规。

这种垂直化的趋势不仅会改变产品形态,也会改变整个行业的人才需求。专业化的平台需要既懂 AI 技术又懂特定行业的複合型人才。一个做金融应用生成的平台,需要有人深度理解金融合规、风险管理、交易系统等知识。这种人才需求的变化会进一步巩固专业化平台的竞争优势。

我还观察到,专业化平台之间开始出现合作而非竞争的趋势。一个专注于前端生成的平台可能会与一个专注于后端生成的平台建立合作关係,共同为用户提供端到端的解决方案。这种合作模式创造了一个更加开放和协作的生态系,每个平台都可以专注于自己的核心优势。

从长远来看,我相信这种专业化趋势会推动整个 AI 应用开发领域向更高的成熟度发展。当每个细分领域都有专门的平台在深耕时,整个行业的整体水平会得到提升,用户也会获得更好的体验。这是一个多赢的局面:平台可以在专业领域建立深厚的护城河,用户可以获得针对性更强的解决方案,整个生态系也会变得更加丰富和多样化。

我的预测和思考

基于以上的观察和分析,我对 AI 应用生成平台市场的未来发展有几个预测。我认为未来三到五年内,我们会看到市场明确分化为几个主要类别:面向消费者的快速原型平台、面向小企业的範本化应用平台、面向大企业的客製化内部工具平台,以及各种垂直行业的专业化平台。

在每个类别中,最终会有 2-3 家主导企业,它们透过深度专业化和生态系建设获得竞争优势。这些平台不会试图互相替代,而是会在各自的领域内不断深化,提供其他平台无法匹敌的专业化价值。

我特别看好那些能够在特定垂直领域建立深厚护城河的平台。比如,一个专注于餐饮业应用的平台,如果能够深度整合点餐系统、库存管理、员工排班、财务报表等餐饮业特有的需求,就很难被通用平台替代。这种行业知识的累积和专业化整合是通用平台难以複製的。

我也认为用户行为会发生根本性变化。随着平台之间切换成本的降低,用户会变得更加「工具理性」,根据具体需求选择最合适的平台,而不是忠诚于某一个平台。这种变化会进一步推动平台的专业化,因为只有在特定领域做到最好,才能在用户的工具箱中佔据一席之地。

从技术发展角度,我预期各个专业化平台会在 AI 模型的训练和优化上出现更大的分歧。不同领域的应用对 AI 生成品质的要求不同,这会推动平台开发针对性更强的 AI 模型。我们可能会看到专门优化程式码生成的模型、专门优化介面设计的模型、专门优化业务逻辑的模型等等。

最后,我相信这种专业化趋势会重新定义「平台成功」的标準。在过去,成功往往意味着用户数量最多、覆盖範围最广。但在专业化的世界里,成功可能意味着在特定领域的影响力最深、客户价值最高、专业能力最强。这种成功标準的变化会创造更多样化的商业机会,也会让整个行业变得更加健康和可持续。

总的来说,AI 应用生成平台的专业化趋势不仅仅是技术发展的必然结果,更是市场成熟的标誌。当用户需求变得更加多样化和专业化时,通用解决方案的局限性就会暴露出来。而那些能够深度理解特定用户群体需求、提供针对性解决方案的平台,将在未来的竞争中佔据优势地位。这个市场足够大,完全能够支撑多家专业化的成功企业,关键是要找準自己的定位,做深做透。

“`

上一篇文章:985學歷不如1萬粉絲,小紅書正成為加密貨幣交易所的新獵場

下一篇文章:「基金代币化」海外正当红,华尔街看到了什么?

相关阅读

..:: 版权声明 ::..

- 网站旨在为用户提供资源整合服务,所有数据均由用户上传或发布,并力求提供准确有价值的相关资源。.网站只做相关资源展示没有做具体测试,希望网友自己区分下 。

- 若涉及到侵权违法的链接,请联系我们将第一时间处理。

- 我们会定期进行数据更新和优化以确保信息的时效性和可靠性。致力成为一个资源整合平台,提供各种网站资源的下载和能满足用户的游戏资讯。

- 感谢您对我们网站的支持,我们将持续努力提供更好的资源整合服务,希望能满足您的需求。